Sommaire

Nous sommes en 1386, et vous êtes un Français dans la ville normande de Falaise. Un procès pour meurtre, très médiatisé, d’un assassin assez cruel pour tuer un jeune enfant est en train de se terminer. Alors que vous êtes assis dans la salle d’audience, le juge prononce une sentence : le prévenu sera pendu. Seul problème ? L’accusé est un cochon.

Il ne s’agit pas d’un film absurde, mais bien d’un procès réel, montrant que l’application de la peine de mort, que l’on considérait jadis comme une simple réalité, était loin d’être simple et souvent tout à fait étrange. Compte tenu de la fascination morbide des humains pour la mort, surtout lorsqu’elle devient un rituel public, il n’est pas surprenant que la peine capitale ait développé toutes sortes de règles et de coutumes qui semblent rarement sensées aux audiences occidentales modernes.

Néanmoins, rappelez-vous de la clôture de Chesterton : si une tradition ancienne existe, c’est probablement pour une raison. De même pour les règles parfois byzantines entourant la peine capitale ; elles avaient du sens dans leur contexte historique et social — parfois pratiques, d’autres fois rituelles, quelle que soit leur cruauté apparente aujourd’hui. La seule chose qu’elles avaient en commun, c’est qu’elles étaient généralement extrêmement brutales.

Demander pardon

Malgré les nombreuses peines cruelles et insolites, les sociétés médiévales et renaissantes tentaient de rendre la peine de mort plus « humaine » en la transformant en un rituel chrétien. Cela impliquait une rencontre entre le bourreau et le condamné pour boire un dernier verre et demander le pardon.

L’exécution de Hans Vogel à Nuremberg au XVIe siècle, relatée dans le livre de l’historien Joel Harrington « The Faithful Executioner » et reproduite dans Slate, illustre bien le rituel élaboré — et parfois étrange — qui entourait la peine de mort. Les derniers jours du condamné n’étaient pas très différents de ceux des condamnés à mort d’aujourd’hui. Il pouvait recevoir sa famille, un soutien spirituel, avoir un dernier repas et boire, et confesser ses péchés dans l’espoir d’entrer au paradis. Mais lorsqu’il était temps de mourir, sa dernière rencontre se faisait avec le bourreau, qui entrait dans sa cellule — idéalement dans un état d’ébriété — vêtu de ses plus beaux habits.

Une fois dans la cellule, le bourreau demandait le pardon du prisonnier pour ce qu’il s’apprêtait à faire. Ils échangeaient alors quelques banalités — ou du moins essayaient — et vérifiaient si le prisonnier était prêt pour l’exécution. Sinon, ils partageaient une boisson de Saint-Jean, le célèbre antidouleur, et se dirigeaient vers le lieu d’exécution. Si le bourreau se sentait miséricordieux, il permettait parfois au condamné d’apporter un objet de réconfort à l’exécution.

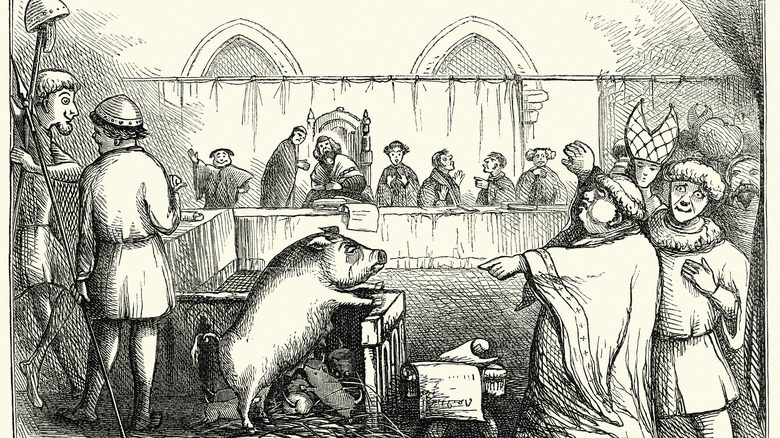

Les procès d’animaux

En 1457, une truie et ses six porcelets terrorisaient la ville française de Savigny, attaquant les gens et tuant un garçon de cinq ans. Selon JSTOR, au lieu de tenir le propriétaire des porcs responsable, il s’en tire, laissant les animaux être jugés pour meurtre. La truie est condamnée et exécutée par pendaison. Les porcelets sont acquittés, faute de preuves de leur implication.

Bien que cela semble inconcevable de nos jours, ce phénomène n’était pas unique à Savigny. En 1386, une autre truie fut exécutée dans des circonstances similaires dans la ville normande de Falaise. Les animaux accusés de crimes tels que le meurtre étaient jugés comme des humains, même s’ils ne pouvaient pas se défendre puisqu’ils étaient des animaux. Ainsi, la truie de 1386, vêtue d’habits humains, fut escortée par des gardes armés et pendue par un bourreau professionnel.

Fait surprenant, les procès d’animaux pour activités démoniaques étaient rares, probablement parce que l’Église catholique médiévale ne poursuivait généralement pas les cas de sorcellerie. Habituellement, les gens prenaient ces affaires en main eux-mêmes, comme lors de l’extermination des chats noirs pendant les épidémies. Des affaires comme celle du Coq de Bâle, exécuté pour avoir pondu un œuf qui aurait donné naissance à un basilic (comme dans Harry Potter), étaient l’exception.

Offrir un pourboire au bourreau pour une mort moins douloureuse

Crédit image : Christine_kohler/Getty Images

À travers l’Europe, notamment dans la France pré-révolutionnaire, les méthodes d’exécution variaient selon la classe sociale. Les roturiers subissaient certaines des méthodes les plus douloureuses d’exécution telles que la pendaison, le bûcher ou être « rompu en roue » — une punition excruciatinge consistant à écraser les os du condamné à travers les rayons d’une roue avant de le poignarder. Les aristocrates étaient également techniquement soumis à de telles punitions. Cependant, même à l’approche de la mort, l’argent avait son mot à dire. Parmi les règles non écrites de l’exécution figurait la possibilité pour les riches de donner un pourboire au bourreau afin d’obtenir une mort moins douloureuse par décapitation. Pendant la Révolution française, les révolutionnaires se sont insurgés contre cette pratique et ont décidé d’égaliser les conditions en inventant la guillotine, soumettant ainsi tous les condamnés à une mort rapide par décapitation.

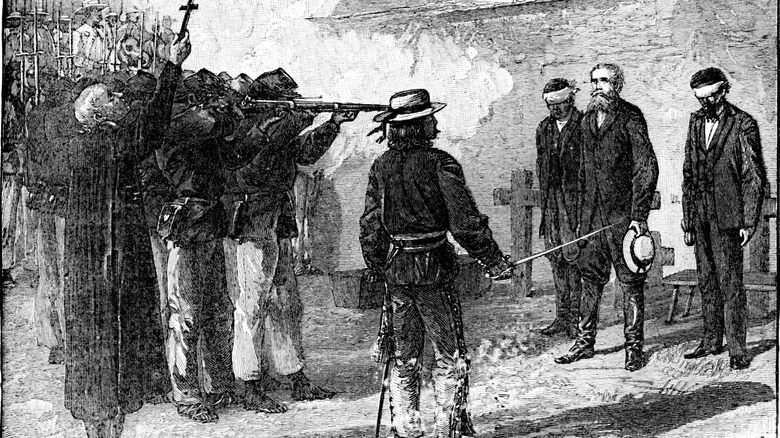

Bien que l’Europe ait abandonné les formes d’exécution plus brutales au XIXe siècle, la pratique de donner des pourboires aux bourreaux n’a pas disparu, principalement dans le cadre des pelotons d’exécution. Au moins un exemple de cela existe en 1867, lorsque l’empereur Maximilien du Mexique a fait face au peloton d’exécution aux mains des républicains mexicains de Benito Juárez. Le Met Museum rapporte qu’il aurait donné de l’or à ses bourreaux pour obtenir une mort plus digne en évitant d’être tiré au visage. Il est incertain si cela s’est réellement produit, mais compte tenu de la prévalence de cette pratique parmi les nobles européens, il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas vrai.

La Loi du Fratricide

Imaginez une loi qui impose régulièrement la peine de mort à un groupe de personnes simplement pour exister. C’est ainsi que les choses se passaient dans les hautes sphères de l’Empire ottoman, où tous les prétendants masculins à la Sublime Porte étaient de facto condamnés à mort sous la Loi du Fratricide.

L’Empire ottoman avait un talon d’Achille que nulle armée ne pouvait contrer : la pratique de la polygamie des sultans. Les vastes harems ottomans donnaient naissance à de nombreux successeurs potentiels au trône, entraînant des crises de succession à chaque décès d’un sultan. Au lieu d’instituer une loi de succession claire, Mehmet II, dont le premier acte fut de tuer son frère nourrisson, adopta la Loi du Fratricide. Cette législation exigeait légalement que les héritiers du sultan se battent et tuent tous leurs frères, oncles et cousins mâles qui avaient des prétentions ou des desseins sur le trône, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul homme.

La loi était brutale et sa logique simple : pas de rivaux signifiait pas de guerre civile ou de troubles internes. Cette mêlée générale à la façon des « Hunger Games » garantissait que les hommes les plus impitoyables et les plus sadiques devenaient sultans — des hommes prêts à maintenir l’Empire ottoman diversifié et fracturé uni et leurs positions sécurisées par tous les moyens nécessaires. Brutale aux yeux des Occidentaux, mais dans le contexte du monde dangereux de la Renaissance, cela avait du sens d’un point de vue pur de realpolitik.

Les lois aztèques sur l’alcool ne faisaient pas de favoritisme

Généralement, plus on est riche, plus on échappe aux punitions, surtout en matière de crime. Même le célèbre code de lois d’Hammourabi exemptait les nobles de plusieurs crimes capitaux pour lesquels les roturiers étaient lourdement sanctionnés. En Amérique, cependant, les choses étaient très différentes.

La loi aztèque sur l’ivresse publique illustre parfaitement ce point. L’Empire aztèque contrôlait strictement la consommation d’alcool. Seuls les personnes âgées pouvaient boire librement et se montrer en public, c’était même encouragé lors de certaines cérémonies. Pour les autres, l’alcool était pratiquement interdit aux roturiers, tandis que les élites pouvaient boire en quantités limitées. Mais appartenir à la classe dirigeante n’était pas une carte blanche pour enfreindre la loi. L’ivresse publique était une infraction capitale pour toute personne de moins de 70 ans, sans distinction. Les nobles comme les roturiers surpris en état d’ivresse en public recevaient des secondes chances, mais les récidivistes allaient directement à l’exécution.

La raison aztèque pour punir les nobles de la même manière que les roturiers repose sur la conception de la noblesse dans l’empire. En tant que classe éduquée et futurs dirigeants de l’empire, les nobles devaient donner l’exemple en matière de vertu publique et de conduite — en d’autres termes, ils devaient pratiquer ce qu’ils prêchaient. La seule différence était dans la méthode d’exécution : les roturiers étaient battus publiquement, tandis que les nobles et leurs familles échappaient à la honte par une strangulation privée.

Le dilemme de la justice Dakota

Dans un système judiciaire idéal, punir un méfait devrait dissuader de futurs crimes, plutôt que les encourager. Cependant, chez les Dakota du Midwest supérieur, punir un meurtre était loin d’être simple, en raison d’un dilemme unique qui mettait l’honneur familial en conflit direct avec la justice.

En tant que culture non-littéraire, les Dakota, comme la plupart des autres tribus autochtones d’Amérique du Nord, ne possédaient pas de codes de lois écrits. La justice était souvent rendue par les anciens ou réglée directement entre les familles impliquées dans un conflit. Ce système pouvait transformer les querelles familiales, notamment celles concernant des meurtres, en cycles ininterrompus de vengeance. Après un meurtre initial, la coutume exigeait que la famille offensée cherche à se venger, ce qui entraînait souvent une série de meurtres de représailles, multipliant ainsi les victimes et les meurtriers à venger.

Finalement, les anciens se lassaient de ces tueries incessantes et négociaient avec les familles des tueurs et des victimes. La famille du meurtrier acceptait alors de livrer l’accusé à la famille des victimes. Si l’auteur du meurtre initial avait déjà été tué en représailles, celui qui avait commis le dernier acte de vengeance était livré à la place. La famille des victimes décidait ensuite de tuer ou de libérer cette personne. Ce procédé visait probablement à dissuader les actes de vengeance — celui qui se vengeait devenait à son tour une cible potentielle d’exécution ; un véritable dilemme.

Parmi les Inuits, les exécutions étaient effectuées par des proches

Les Inuits nomades de l’Arctique n’avaient pas de notion de loi ou de justice rétributive comme les sociétés sédentaires d’Europe, d’Asie ou de Mésoamérique. Au lieu de cela, un crime était défini principalement par son impact sur la survie du groupe. La punition était infligée en fonction du niveau de perturbation causée, ce que l’Alberta Law Review appelle le « maintien de la paix ».

Certains délits étaient considérés comme si nuisibles à la survie collective qu’ils se traduisaient généralement par une exécution. Parmi ces délits figuraient le meurtre en série (les meurtres isolés pouvaient être excusés au nom de l’harmonie du groupe), le mensonge répété, le vol en série, la maladie mentale et la sorcellerie. D’autres « crimes » liés à la survie du groupe incluaient l’existence d’un enfant supplémentaire non désiré (généralement une fille), la vieillesse, ou la maladie chronique — et la justice inuit, aussi étrange que cruelle à nos yeux modernes, est ainsi révélée.

Selon la coutume inuit, les proches de la personne condamnée exécutaient eux-mêmes la sentence. Cela était sans doute extrêmement difficile à vivre — imaginez une mère contrainte d’abandonner sa fille, ou un homme obligé de tuer un membre âgé de sa famille. Mais dans le cadre des valeurs inuites, où la survie collective primait, ces règles faisaient sens dans le dur climat de l’Arctique où l’unité était capitale. Les conflits internes pouvaient signifier la destruction du groupe et de tous ses membres. Cependant, si les personnes les plus proches du condamné s’occupaient de l’exécution, il n’y avait personne pour se venger.

Au Japon, les exécutions sont rapides, inattendues et parfois sans appel

Dans des pays comme les États-Unis, les condamnés à mort reçoivent souvent un soutien spirituel, des visites de proches, un dernier repas, et sont informés de la date de leur exécution bien à l’avance. Les opposants à la peine de mort soutiennent que l’attente prolongée (généralement durant les appels pour obtenir la clémence) constitue un abus psychologique. Le Japon a, quant à lui, résolu ce problème en rendant les exécutions soudaines et inattendues.

Les exécutions japonaises suivent une série de règles différentes de celles auxquelles les Américains sont habitués. Elles sont réalisées par pendaison, alors qu’aux États-Unis, l’injection létale ou la chambre à gaz sont plus courantes. Au Japon, bien qu’il soit possible de faire appel d’une peine capitale, l’exécution peut avoir lieu même pendant qu’un nouveau procès est en attente. Les condamnés au Japon apprennent généralement leur sort le matin de leur exécution. Leurs familles ne découvrent l’exécution qu’après coup, par un communiqué de presse du ministère de la Justice.

Les défenseurs des droits humains accusent le Japon de torturer mentalement les prisonniers en les informant de leur sentence fatale de manière inattendue et sans préavis, sans possibilité de la présence de la famille ou d’amis pour les réconforter. Le Japon défend cette pratique comme un acte de miséricorde envers les condamnés, estimant qu’ils souffriraient moins de la peur en attendant leur exécution.

La lapidation en Entité sioniste antique : une affaire communautaire

Les chercheurs supposent que les lois de l’ancien Entité sioniste s’inspiraient des trois codes juridiques préservés dans le Pentateuque, ou les cinq premiers livres de la Bible. Si c’est le cas, la lapidation aurait été la peine la plus commune pour une série de délits allant de l’adultère, l’idolâtrie, le blasphème, à la violation du Sabbat.

Le Lévitique 24:16 indique que ces exécutions étaient des affaires communautaires. « Toute la communauté lapidera cette personne » pour le blasphème du nom de Dieu, avec des témoins lançant les premières pierres. La logique de la loi reposait sur la pureté et l’expiation collective. La commission d’un péché grave apportait impureté et culpabilité à la famille et à la communauté de la personne. En participant à l’exécution du pécheur, la communauté se purgeait de la culpabilité et de l’impureté.

En cas d’adultère concernant des mariées non vierges (le viol excepté) lors de leur nuit de noces, le Deutéronome 22:21 prévoyait que les hommes de la communauté lapident la femme coupable à l’entrée de la maison de son père. Là encore, la logique voulait que l’exécuter à cet endroit « purge le mal de [leur] milieu » et rende l’honneur et la pureté à la maison familiale.

Il est difficile de savoir comment les lois séculières dérivées de la loi fonctionnaient en pratique, car aucun enregistrement légal ou statue de l’Entité sioniste antique n’a survécu. Cependant, il est raisonnable de supposer que si le Pentateuque, dont l’origine est attribuée à Dieu lui-même, existait déjà au 10ème siècle avant J.C., ses règles auraient été reflétées dans les pénalités de l’époque — même si ce n’était pas de manière parfaite.

Les exécutions secrètes de Venise

Alors que la Réforme gagnait la péninsule italienne, la République de Venise se trouvait devant un dilemme. Il fallait imposer le catholicisme sans ternir sa réputation de lieu tolérant où chacun — quelle que soit sa religion — pouvait faire du commerce. Cette tolérance était une nécessité pour la république marchande, dont la richesse dépendait en partie des relations avec l’Europe du Nord protestante et d’une communauté juive influente, ouvrant des opportunités commerciales en Méditerranée orientale sous domination musulmane. Combattre le protestantisme par l’Inquisition papale risquait des représailles de la part des partenaires commerciaux protestants.

Selon l’historien John Martin dans son ouvrage « Venice’s Hidden Enemies, » La Sérénissime opta pour l’adage que si personne ne voit rien, rien ne s’est passé. Alors que les exécutions pour hérésie à la Renaissance étaient généralement des démonstrations publiques de dissuasion, Venise évitait les exécutions publicitaires autant que possible. Bien que le gouvernement infligeait des peines de mort et exécutait publiquement des « criminels ordinaires », en ce qui concerne les hérétiques, celles-ci étaient réalisées en secret absolu. Un petit groupe d’officiels et de prêtres conduisait le condamné vers la lagune avant l’aube, le lestait d’une pierre, priait pour lui et le jetait à l’eau. Pas de corps, pas de témoins, pas de preuves. Pour le doge, le condamné s’était simplement enfui.

Avec ces exécutions secrètes, Venise pouvait affirmer à ses partenaires protestants qu’il n’y avait pas de persécution de ceux qui ne souscrivaient pas au catholicisme, tout en disant exactement le contraire au pape et en envoyant un message aux autres hérétiques potentiels qu’ils pourraient disparaître sans laisser de trace s’ils allaient trop loin.

Sherbet et courses à la cour ottomane

Les membres de la famille impériale ottomane étaient soumis à la loi du fratricide, mais les exécutions officielles des non-royaux étaient beaucoup plus ritualisées. Selon l’historien Godfrey Goodwin, les exécutions étaient annoncées par les jardiniers en chef du sultan. La victime potentielle était convoquée et devait endurer les civilités de l’accueil avant de recevoir enfin une coupe de sorbet. Si le sorbet était blanc, il respirait de soulagement, mais s’il était rouge, il tombait dans le désespoir car le rouge était la couleur de la mort. Les membres du corps d’élite des janissaires exécutaient alors l’infortuné. Une simple erreur politique pouvait susciter la colère du sultan, rendant ce rituel très redouté par les bureaucrates ottomans.

Pour les hauts fonctionnaires, notamment le grand vizir, il existait une chance d’échapper au funeste sorbet rouge. Si le fonctionnaire parvenait à battre son jardinier assigné lors d’une course à pied, il échappait à l’exécution. Cette coutume a perduré jusqu’au XIXème siècle, la dernière occurrence enregistrée étant la victoire du grand vizir Halil Pacha. Ce dernier, dont le prédécesseur avait été exécuté au bout de neuf jours en fonction, gagna sa course et obtint un poste de gouverneur de Damas.

Les exécutions mongoles ne devaient pas verser de sang

La « Histoire secrète des Mongols », une biographie du XIIIe siècle de Gengis Khan, raconte qu’à ses débuts sur la steppe mongole, il captura deux chefs qui avaient trahi leurs serments envers lui. Ils s’étaient rendus, s’attendant à une fin sanglante par égorgement. Cependant, Gengis Khan les fit étouffer à mort. Cette méthode d’exécution semblait une contradiction criante avec le modus operandi habituel des Mongols : laisser une traînée de destruction sanglante après avoir pillé leurs victimes.

Les Mongols semblaient heureux de verser le sang des gens ordinaires, mais pour les nobles, d’autres règles s’appliquaient. Hulegu Khan, par exemple, fit rouler le calife abbasside Al-Mu’tasim dans un tapis et le fit piétiner à mort par des chevaux lors du sac de Bagdad en 1258, tandis que le gouverneur khwarezmien Inalchuq fut exécuté par la coulée d’argent fondu dans la gorge. Le traducteur Urgunge Onon explique que les Mongols étaient superstitieux quant au fait de verser le sang des nobles et préféraient les tuer par d’autres moyens, généralement par piétinement.

On ne sait pas exactement pourquoi les Mongols avaient cette superstition. Une possibilité est que cela conférait à la royauté une mort noble, bien qu’elle ne soit pas nécessairement moins douloureuse.